当美国数十万个冷冻胚胎在液氮中静静等待命运裁决时,无数家庭正面临一个艰难抉择——这些生命的种子该何去何从?胚胎捐赠这一充满伦理复杂性的选项,正成为越来越多试管婴儿家庭的考虑方向。

2021年12月,生育专家艾伦·S·格雷泽提出了一项深刻的观察:美国现有数十万个冷冻胚胎被保存在生育诊所的液氮罐中,而这些胚胎的处理方式成为困扰无数家庭的难题。随着试管婴儿技术的普及,成功生育的家庭面临着剩余胚胎处理的五种选择路径,其中胚胎捐赠因其特殊的伦理意义和社会价值,引起了广泛关注和讨论。这一现象不仅反映了生殖医学的进步,更凸显了科技发展带来的新型伦理抉择。

胚胎捐赠的现状与规模

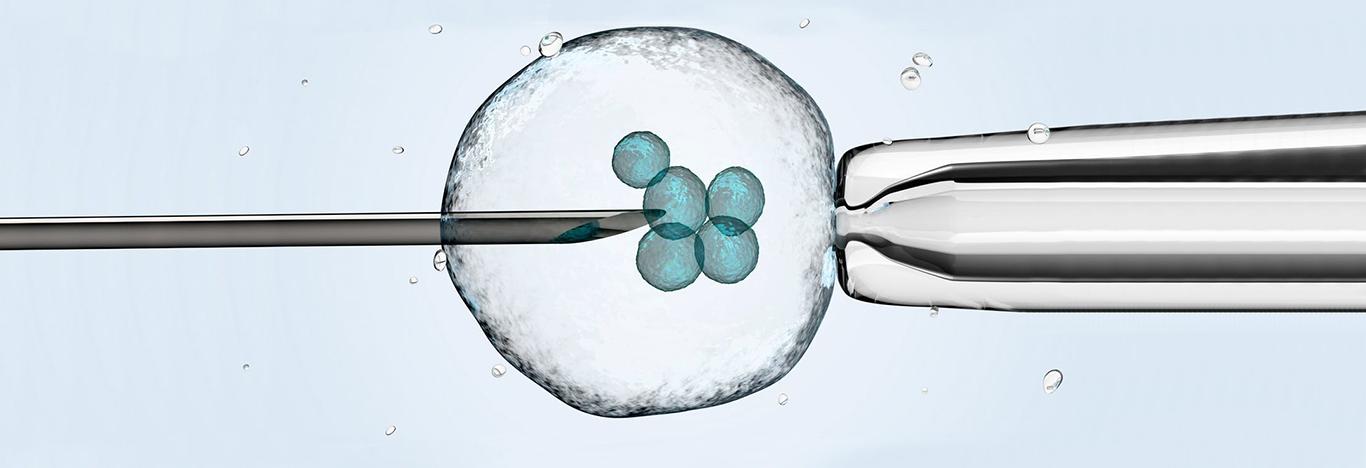

试管婴儿技术自1978年首次成功应用以来,已在全球帮助数百万家庭实现生育梦想。在这一过程中,为提高成功率,医生通常会培育多个胚胎,而每次仅移植1-2个进入子宫,剩余的胚胎则通过玻璃化冷冻技术保存于零下196度的液氮中。据估计,美国目前冷冻胚胎数量已达数十万,且每年新增数千个,形成了规模可观的“胚胎库”。这些被冷冻的胚胎成为了家庭的“生命储备”,但也带来了新的抉择。格雷泽指出,对于已完成生育计划的家庭,这些剩余胚胎的处理已成为无法回避的问题。每个家庭需要根据自身价值观、宗教信仰和经济状况,在五种主要选择中做出决定:继续冷冻保存、尝试再生育、捐赠给科研、解冻销毁,或者捐赠给其他不孕家庭。胚胎捐赠作为一种新兴选择,其特殊性在于它不仅关乎胚胎提供方的意愿,还涉及接收家庭的需求,更牵涉到未来孩子的权益。这种处理方式在美国等国家已形成一定规范,但仍存在诸多伦理和法律争议。

五种选择路径的深度分析

面对剩余胚胎,不同家庭基于各自情况做出了截然不同的选择。继续冷冻保存是最常见的“拖延策略”,让家庭暂时回避决策。然而这并非长久之计,随着时间推移,存储费用累积,且父母年龄增长可能使再生育选择变得不现实。尝试再生育一个孩子是部分家庭的选择,尤其是随着二胎政策放开,这一现象更加普遍。北京妇产医院数据显示,2021年上半年解冻胚胎数量同比增加50%,其中不少是家庭希望再生育。甚至有案例显示,有家庭使用冷冻了14年的胚胎成功生育二胎。捐赠给科研选项看似简单,实则面临实际困难。格雷泽指出,缺乏便捷的捐赠渠道使得这一选择并不容易实施。而解冻销毁虽然直接,但许多家庭因宗教或伦理考量难以接受这一选项,认为这相当于“扼杀潜在生命”。胚胎捐赠作为一种折中方案,既能避免销毁胚胎,又能帮助其他不孕家庭,因此受到越来越多关注。美国国家胚胎捐赠中心等机构专门从事胚胎捐赠匹配工作,已帮助众多家庭实现生育梦想。

胚胎捐赠的伦理考量

胚胎捐赠决策过程中,家庭面临多重伦理考量。首要问题是胚胎的道德地位——这些冷冻胚胎是否应被视为潜在生命?不同宗教和文化对此有不同理解。基督教徒可能将胚胎视为生命开端,而其他信仰可能有不同解读。对于基因亲缘关系的考量也至关重要。许多家庭担心,自己的遗传子女在另一个家庭成长会带来复杂情感。格雷泽指出:“你会如何感受另一个家庭抚养由我们基因创造的孩子?”这种担忧体现了基因亲缘与社会亲缘之间的张力。家族隐私与公开的平衡是另一难题。是否告知亲友捐赠决定?告知多少信息?这些选择可能影响家庭关系和社会认同。同时,捐赠家庭还需考虑与接收家庭的关系模式——是保持匿名、半开放还是完全开放?每种模式各有利弊。胚胎捐赠还涉及子代知情权问题。孩子是否有权了解自己的遗传背景?越来越多的共识认为,捐赠出生的孩子有权知晓自己的生物起源,这与传统保密做法形成对比。

捐赠过程中的实际决策

一旦家庭初步确定捐赠意向,将面临一系列具体决策。接收家庭的选择标准是首要问题。捐赠家庭需考虑是否对接收方有特定要求,如婚姻状况、性取向、宗教信仰等。有些捐赠家庭可能更倾向选择与自己背景相似的家庭。捐赠胚胎的数量分配也需慎重考虑。如果拥有多个胚胎,是全部捐赠给同一家庭,还是分散给不同家庭?统一捐赠可确保基因兄弟姐妹共同成长,但也可能限制帮助更多家庭的机会。法律风险防范不可或缺。正规捐赠需通过专业机构完成法律手续,明确双方权利责任,避免未来纠纷。美国各州对胚胎捐赠有不同法律规定,需遵循当地法规。心理准备是捐赠过程中常被忽视的环节。捐赠家庭应充分评估自身心理承受能力,考虑未来可能的情感波动。专业心理咨询服务可帮助家庭在这一过程中保持心理健康。

国际视野下的胚胎捐赠

胚胎捐赠在不同国家的法律地位和接受度存在显著差异。美国相对开放,允许胚胎捐赠并已建立相应制度框架。美国国家胚胎捐赠中心等机构提供专业服务,匹配捐赠和需求家庭。日本等国家对胚胎捐赠持更为保守态度。2007年,一位60岁日本女性在美国接受捐赠胚胎后回国生产,引发广泛争议。日本生殖医学会指南将捐赠胚胎生育限制于已婚夫妇,单身女性难以获得相关服务。英国采取中间道路,允许胚胎捐赠但严格监管。英国人工授精与胚胎学管理局要求捐赠双方充分了解信息并慎重决策。这种差异反映了不同社会对胚胎道德地位和家庭概念的理解差异。宗教影响也是国际差异的重要因素。天主教等保守基督教派认为生命始于受孕,胚胎具有完全道德地位,对胚胎捐赠持更为谨慎态度。这种宗教多样性使得全球难以形成统一标准。

技术进展与未来展望

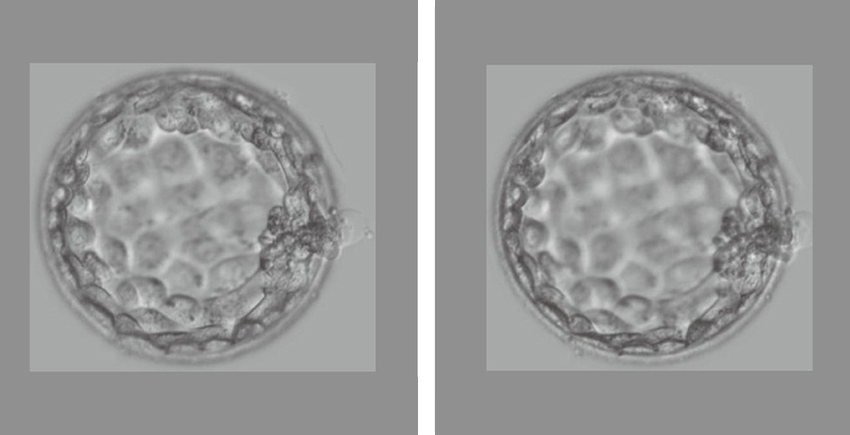

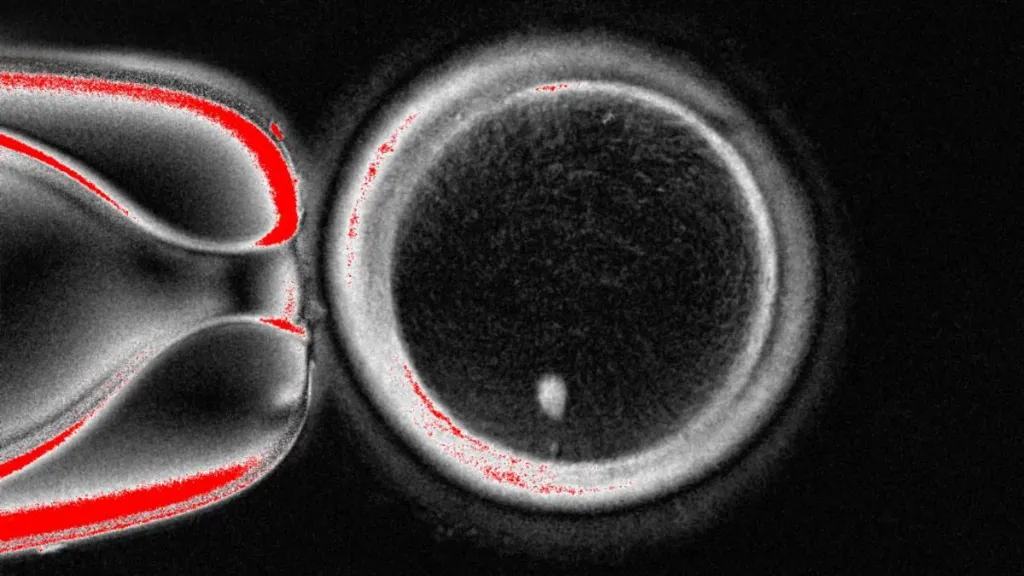

冷冻技术的发展为胚胎长期保存提供了可能性。2020年,一个冷冻27年的胚胎被成功移植并出生,创造了成活人类胚胎最长冷冻时间纪录。这一案例证明,在适宜条件下,胚胎可长期保存而不失活。玻璃化冷冻技术的进步显著提高了胚胎解冻存活率。北京妇产医院专家表示,目前解冻复苏存活率几乎可达100%,且冷冻时间长短对胚胎发育潜能无显著影响。这一技术进步为胚胎捐赠提供了更好基础。法律框架的完善是未来发展的关键。随着剩余胚胎数量增加,各国需明确胚胎法律地位、捐赠程序和各方权利义务。中国等国家目前禁止胚胎买卖和代孕,但未来可能出台更细致规定。公众教育不可或缺。提高对胚胎捐赠的认识,消除误解和偏见,将有助于家庭做出更明智选择。同时,专业咨询服务的普及可帮助家庭应对情感和伦理挑战。

典型案例与人性思考

真实案例有助于理解胚胎捐赠的复杂性。英国一对夫妇通过胚胎捐赠获得双胞胎后,又将剩余胚胎捐赠给另一家庭,体现了“爱心传递”的循环。这种连锁反应展示了捐赠的积极社会价值。美国田纳西州的吉布森夫妇通过胚胎捐赠获得两个基因相关的孩子,尽管这些胚胎已被冷冻24年和27年。他们公开分享经历,帮助公众更好理解这一选择。这种开放性有助于减少社会污名。然而,并非所有故事都充满阳光。有些捐赠家庭可能在多年后产生复杂情感,尤其是当得知遗传子女信息时。这种情感复杂性提示我们需要建立更完善的捐赠后支持体系。对于通过捐赠胚胎出生的孩子而言,身份认同可能成为终身课题。随着基因检测普及,这些孩子可能更容易发现自己的生物起源,如何沟通这一话题成为接收家庭的重要挑战。

胚胎捐赠作为试管婴儿技术的衍生选择,凝聚了科技、伦理与情感的复杂交织。每个家庭面对这一抉择时,都需要权衡多方因素,做出符合自身价值观的决定。正如格雷泽所强调的:“这一决策没有标准答案,每个家庭都需要找到自己的道路。”在科技飞速发展的今天,如何平衡技术创新与伦理思考,尊重生命的同时促进人类福祉,是我们共同面临的挑战。胚胎捐赠这一看似个人的选择,实则反映了社会对生命、家庭和亲缘关系的深层理解,其演变将持续影响未来生殖医学的发展方向。